Blog

Quelle forme de réflexologie choisir ?

Si vous vous demandez qui, de la réflexologie plantaire, crânio-faciale, viscérale ou vertébrale, vous fera le plus de bien, voici un tableau regroupant les principales thématiques de consultation et les mettant en relation avec les trois types de réflexologies que je propose.

J'espère qu'il vous aidera à choisir ! Mais surtout, le plus important, c'est d'opter pour la réflexologie qui vous parle le plus et qui vous attire le plus : si vous avez horreur qu'on vous touche les pieds, ne venez pas en plantaire par exemple ! Et de même si vous rêvez qu'on s'occupe de votre ventre mais que selon le tableau une plantaire sera mieux, optez pour le Chi Nei Tsang, c'est votre corps qui est le plus à même de savoir ce qui vous fera du bien :)

Sommeil et réflexologie crânio-faciale

Après quelques mois à pratiquer ma nouvelle prestation réflexologie faciale, je suis en mesure de regarder dans le rétroviseur et de constater une belle surprise : la réflexologie faciale c’est bon pour le sommeil [et pour le moral aussi ;)] !

Premier constat, que vous ayez des problèmes de sommeil (à l’endormissement ou des réveils nocturnes avec insomnie) ou pas, vous vous endormez presque tous sur la table de massage.

Ok ça vaut aussi beaucoup pour la réflexologie plantaire, mais je trouve quand même que pour un soin qui se situe sur votre visage et avec quelques manipulations de ma part de votre tête, le lâcher-prise est à chaque fois au rendez-vous.

On le sait, après une séance de pratique complémentaire, que ce soit de la réflexologie, de l’ostéopathie ou toute autre pratique, on dort bien. Déjà parce que votre corps est KO, on vient de lui donner plein d’informations et il faut qu’il process et mette en place tous les changements.

Mais aussi parce que vous ressortez apaisés de la séance, relâchés, détendus. La réflexologie faciale a aussi cet effet, elle va vous permettre de mieux dormir dans les jours qui suivent la séance.

J’ai eu à ce sujet un très joli retour d’une d’entre vous il y a quelques jours.

Depuis un gros problème, cette personne a du mal à lâcher-prise au moment de l’endormissement, elle lutte involontairement par peur de sombrer dans l’inconscience et malgré beaucoup de fatigue, elle n’arrive pas à dormir.

Nous avions eu de bons résultats avec la réflexologie plantaire et elle a voulu tester la réflexologie faciale lorsque j’ai mis en place cette nouvelle prestation.

Et bien non seulement elle s’endort pendant la séance mais en plus elle réussit à s’endormir le soir de manière beaucoup plus apaisée et les résultats sont bénéfiques une bonne semaine !

Reste à continuer de creuser l’origine de sa peur main dans la main avec les autres praticiens qui l’entourent pour l’aider à surmonter ce problème mais déjà son corps lui montre dès à présent que le lâcher-prise lui permet de mieux dormir sans la mettre en danger. Et elle peut récupérer en attendant d’aller mieux !

Alors, convaincus ?

Histoire de la réflexologie - partie 2

Il n’est pas facile d’établir si la réflexologie asiatique est arrivée en Europe par l’intermédiaire des missionnaires chrétiens ou par celle de Marco Polo, ou même les deux. Il est très probable que le courant asiatique et celui venant d’Egypte aient convergé vers l’Europe pendant le Moyen Âge.

1582 et 1583 : les docteurs Adamus et A’tatis publient un livre sur les zones thérapeutiques ; en Allemagne c’est le docteur Ball qui écrit lui aussi sur le sujet.

En 1771, un médecin allemand, Johann August Unzer est le premier à utiliser le « réflexe » en référence à une réaction motrice. Il est suivi en 1833 par Marshall Hall, médecin anglais, qui lui emploi le terme « action réflexe » ; il fait également la différence entre le réflexe involontaire et les mouvements volontaires.

Ce n’est qu’avec le XIXe siècle que les prémices de la réflexologie en Europe se font sentir avec de nombreux travaux de médecins sur le constat que la stimulation d’une partie du corps agit sur une zone éloignée et le début des études neurologiques.

Angleterre (et France)

Vers 1880 des études sont menées en Angleterre sur le système nerveux avec la fondation de la Neurological Society of London, des articles concernant le rôle des réflexes sont publiés par le docteur Lauter Brunton (1878) ou encore en France par le docteur Babinski (1893).

C’est Sir Henry Head (photo) qui met au point une théorie des zones du corps associées avec des déséquilibres d’organes internes grâce à son travail avec des personnes dont la moelle épinière a été sectionnée (Head’s zones) en 1893.

Sir Charles Sherrington (photo) reprend quant à lui les travaux de Head mais en les appliquant au domaine du réflexe alors que Head s’était penché sur le domaine de la douleur.

Ayant prouvé que l’action réflexe permet au corps de s’adapter à un stimulus de son environnement, il obtient le Prix Nobel en 1932 pour son travail sur la physiologie du système nerveux avec Edgar Adrian.

Ce-dernier a fait la découverte, peu après la Première Guerre Mondiale que l’intensité électrique de l’impulsion nerveuse dépend de la taille du nerf et non de la force du stimulus.

Allemagne (Reflexzonenmassage)

1902 : le docteur Alfons Cornelius écrit un ouvrage dans lequel il décrit sa pratique consistant à masser des endroits douloureux du corps pour déclencher un soulagement dans d’autres endroits du corps.

1911 : un autre médecin allemand, Barczewski, appelle cette technique « massage réflexe ».

1929 : Elisabeth Dicke développe le Bindegewebsmassage basé sur le concept de massage de zones réflexes et applique des techniques de massage aux tissus conjonctifs au sein des zones segmentées établies par Head.

1955 : le docteur W. Kohlrausch évoque, dans Reflexzonenmassage in Muskulatur und Bindegewebe, l’effet thérapeutique des massages et des exercices sur les organes perturbés.

1974 : après avoir étudié la réflexologie plantaire auprès d’Eunice Ingham, Hanne Marquardt, entraîne la réflexologie allemande plus loin en ne l’appliquant que sur les pieds.

Russie (Reflextoinaya Therapiya)

Contrairement aux anglais qui sont arrivés à la réflexologie par l’intermédiaire de la neurologie, les russes, eux, y sont parvenus via la psychologie.

A la fin du XIXe siècle, Ivan Sechenov (photo) montre que l’activité du cerveau est lié à des courants électriques ainsi que l’inhibition cérébrale des réflexes rachidiens.

A la même époque, Ivan Pavlov (photo) soumet les travaux de Sechenov à l’expérimentation et développe la théorie des réflexes conditionnels ayant pour conséquence qu’il y a un lien simple et direct entre un stimulus et sa réponse (il obtient le Prix Nobel en 1904).

1907 : Vladimir Bekhterev, psychiatre, est à l’origine du terme « réflexologie ». Il mena à bien de nombreux travaux en neurobiologie qui portèrent principalement sur l’anatomie du cerveau et les réflexes conditionnels.

Un Institut sanitaire et d’hygiène est fondé à Leningrad par un élève de Pavlov sous l’égide duquel sont publiés des articles relatifs à la thérapie réflexe où les bienfaits de cette techniques sont prouvés sur l’asthme, les accouchements, les acouphènes...

Etats-Unis

Il est admis que les Indiens d’Amérique pratiquent et ont pratiqués la réflexologie. On peut notamment relever que la tribu Cherokee accorde une place importante aux pieds tant du fait qu’ils sont un moyen de soigner que du fait qu’ils recueillent l’énergie qui vient du sol.

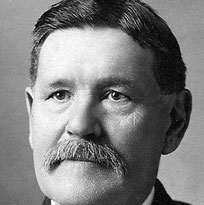

Vers 1909 : le docteur William Fitzgerald (photo) « découvre » ce qu’il appelle la Thérapie des zones selon laquelle la pression sur une partie précise du corps soulage la douleur dans une autre partie du corps située dans la même zone (le corps est ainsi divisé en dix zones).

1915-1917 : durant ces années des articles et ouvrages sont publiés sur la Thérapie des zones par Edwin Bowers et William Fitzgerald.

1919 : un médecin a suivi de très près les travaux de Fitzgerald : le docteur Joe Shelby Riley qui a appliqué la méthode au pied et a réalisé des planches de travail. Il publie Zone Therapy Simplified.

Début des années 30 : Eunice Ingham (photo) travaille avec Joe Shelby Riley et sépare définitivement les pieds de la Thérapie des zones. Après avoir appelé sa pratique « compression massage » elle opte pour le terme réflexologie. Ses travaux lui permettre d’écarter la technique de stimulation constante à l’aide d’une boule de coton placée sur la zone à stimuler pour préférer un travail plus court dans le temps. Un des ses apports majeurs à la réflexologie est d’avoir offert ses connaissances au public et aux non-initiés. Elle publie de nombreux livres à cet effet et sillonne le sol des Etats-Unis pour donner des conférences.

La relève est assurée par son neveu Byers qui fonde The International Institute of Reflexology en Floride et depuis la réflexologie est devenue une véritable pratique complémentaire.

Histoire de la réflexologie - partie 1 Antiquité

La réflexologie plantaire est historiquement multiculturelle : le massage de zones du pied est apparu à divers endroits du globe à travers les âges dans des cultures éloignées les unes des autres.

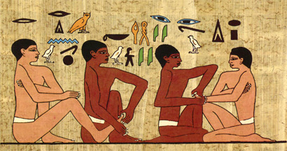

Egypte

Vers 2330 avant J.-C. : à Saqqarah, dans le tombeau d’Ankhmahor, une fresque représente des scènes d’interventions dentaires, d’accouchements, de circoncision, d’embaumement, de pharmacologie et de réflexologie.

On y voit des praticiens qui traitent les mains et les pieds de patients.

Les hiéroglyphes tracés au-dessus de la scène peuvent être traduits ainsi « Ne me fais pas mal » ce à quoi les praticiens répondent « Je ferai en sorte que tu me remercies ».

Il est tout à fait envisageable de penser que la pratique de la réflexologie ait migré depuis l’Egypte vers la Grèce, l’Arabie puis l’Europe par l’intermédiaire de l’Empire romain.

Chine et Inde

Vers 2000 avant J.-C. : en Chine une forme de réflexologie prend naissance avec le règne de l’Empereur Hwang dans le cadre de la pratique de l’acupuncture et de la moxibustion.

Vers 1500 avant J.-C. : en Inde, se sont les débuts de l’hindouisme. Les pieds des statues figurant Vishnu sont décorés de symboles qui représentent les différents aspects de l’univers. Par analogie, Vishnu conserve également l’harmonie au sein du corps.

Vers 1000 avant J.-C. à 220 après J.-C. : rédaction du livre de médecine chinoise le Nei Ching où des passages sur la réflexologie sont présents. Notamment six méridiens allant et venant du pied sont mis en exergue et soixante-six points d’acuponcture sont situés sur les pieds (pour six cents dans le corps en entier).

Vers le deuxième siècle avant J.-C., un médecin dénommé Yu Fu (Yu = soigner et Fu = pied) est reconnu pour sa pratique de la médecine sans usage de acupuncture ou des plantes médicinales mais uniquement par la pratique de massage.

Vers 206 avant J.-C. à 220 après J.-C. : un médecin appelle sa pratique « le tao du centre du pied ». Le pied prend donc une place nouvelle.

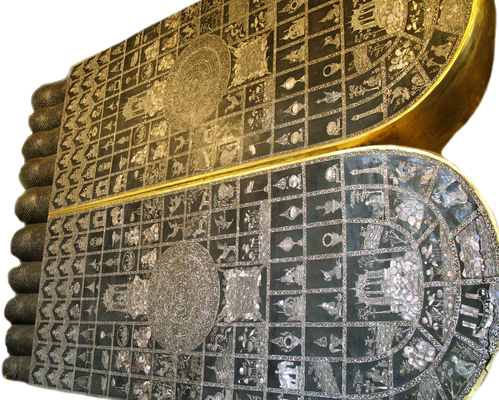

Vers 500 : le bouddhisme se répand du nord-est de l’Inde vers la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam et le Tibet : les statues représentant l’empreinte du pied de Bouddha où figurent ses qualités sous la forme de petites vignettes essaiment à travers la région.

Bonne année 2023 !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023,

qu'elle soit pleine de joie, de petits et grands bonheurs,

de surprises, d'amour et d'amitié et de bien-être au quotidien !